- 居場所づくり支援

- 子ども・若者ケアラー

【2周年】おりおりのいえ、延べ利用数1,000人を超えました。

2025年10月1日、おりおりのいえは2周年を迎えました。

若者が、「ときどき帰れる、まちの家」をコンセプトに開所した、ユースショートステイ「おりおりのいえ」は、この10月に2年が経ち、延べ利用1,000人を超えました。

なんだかもっと長い時間をこの場で過ごしているように思うのですが、まずはこの2年を振り返り、そして3年目への想いをレポートというカタチでお届けしたいと思います。

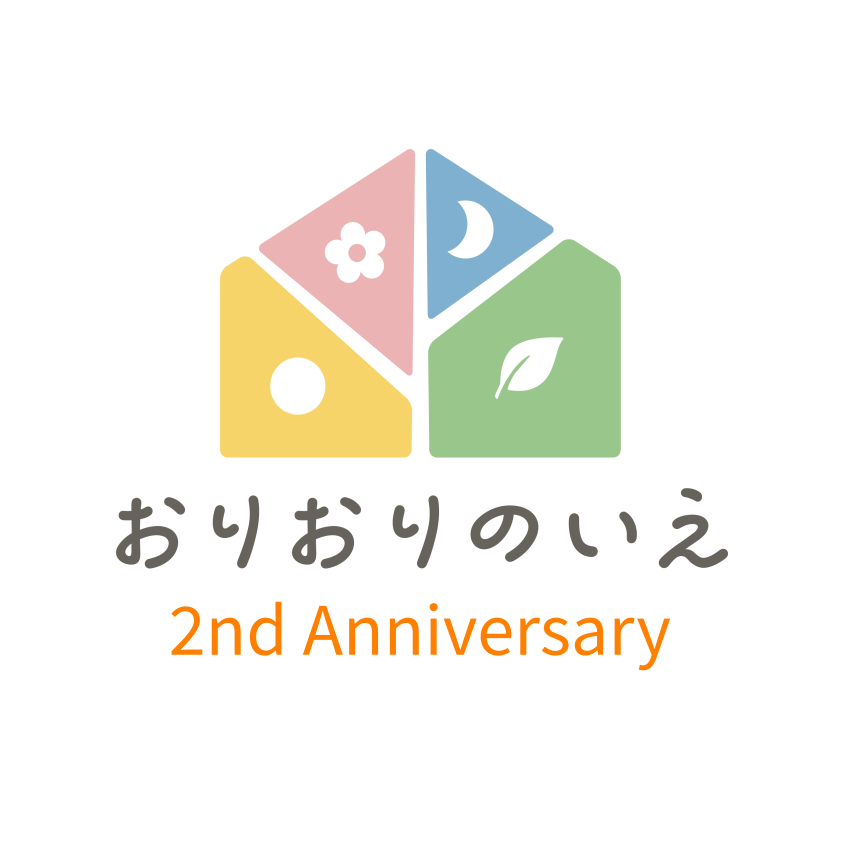

┃ 昨年度の利用統計

日中のフリースペースとして週2回開所している「ひなか」と、日中に行う体験・交流プログラム「ひなプロ」の利用人数は、延べ561名でした。

そして、短期宿泊として利用いただいている「よさり」は延べ126泊でした。

いずれもグラフをみていただくとわかるとおり、上半期よりも下半期に利用が伸びています。だんだんと認知が広がっていったことや、ヘビーユーザ ーにとって馴染みの場になっていったのかなととらえています(それって「おりおり」ではなくて「いつもの家」かも!?)

┃「ひなか」の過ごし方は人それぞれ

着いたとたんに「お腹空いた~」と言って冷蔵庫を開けて水分補給してから、ありものの食材でお昼ごはんを用意したり、お菓子をつくったりすることもあります。

手芸も流行りました。羊毛フェルトで可愛いキャラクターが生まれたり、ここは編み物カフェ?と思うくらいダイニングテーブルは編み物をしながらお 茶する時間になっていたり、マクラメ糸でカーテンのタッセルを作ってくれたり、シーリングワックスに興じる中学生がいたり…何か作業しながら過ごすってあっという間です。

昼寝だけして帰る、畳の図書室でごろごろしながら読書をする、誰もいない部屋でTikTokを撮る、いつの間にかボードゲーム大会が始まる…。さまざまに過ごし方はあるけれど、「スタッフと話す」が一番多い過ごし方かなと思います。

┃スタッフの魅力

利用が伸びていったことに大きく影響しているのは、素敵なスタッフたちの存在です。おりおりのいえのスタッフは、制度もモデルもない「ユースショートステイ」に共感をしてくれて、いっしょに場をつくってきてくれています。昨年度の8月くらいまでは運営形態も模索状態でしたが、現在は10名ほどの有償スタッフと最低限の運営ができています。スタッフの特徴は、何足もの草鞋があること。他でのお仕事や経験を踏まえて、さまざまな背景や思いをもつ若者たちと、この場での“おうち時間”を一緒につくってくれています。(感謝!)

毎月行ってきた「ひなプロ」の“パンづくり”は、スタッフが好きなこと&得意なことを発揮してくれる回。時折行う「よるごはん」企画のメニューも、利用者と話しながら、スタッフ発案のメニューを手作りしていただく大人気企画♪ スタッフが楽しんでかかわってくれていることが、とても良い場をつくっているな、と感じています。

┃「よさり」を利用する若者たち

よく、「緊急対応はあるのですか?」と聞かれます。無いとは言えないですが、ここはあくまで「レスパイト(休息)のためのショートステイ」です。

ユースショートステイへのニーズや、場として何を満たしているとよいのか?については、まだまだ模索段階ですが、平均月10泊以上も利用があったことは、驚きと気づきをもらっています。

受診前夜に泊る、週末親と顔を合わせるとストレスが大きくなるから利用する、家事から離れて自分だけの時間をつくる、試験に備えて泊る、ひとり暮らしに疲れて利用する、同居人と距離をとるために利用する…。

理由や利用の仕方は様々だけど、毎月利用してくれる若者がいたり、1か月後に「あの時利用できたから救われました」と報告をしに来てくれる若者がいたり、“おりおり”に、ニーズを知ることができるので、あぁ、このカタチ、意味があるんだなぁと感じています。

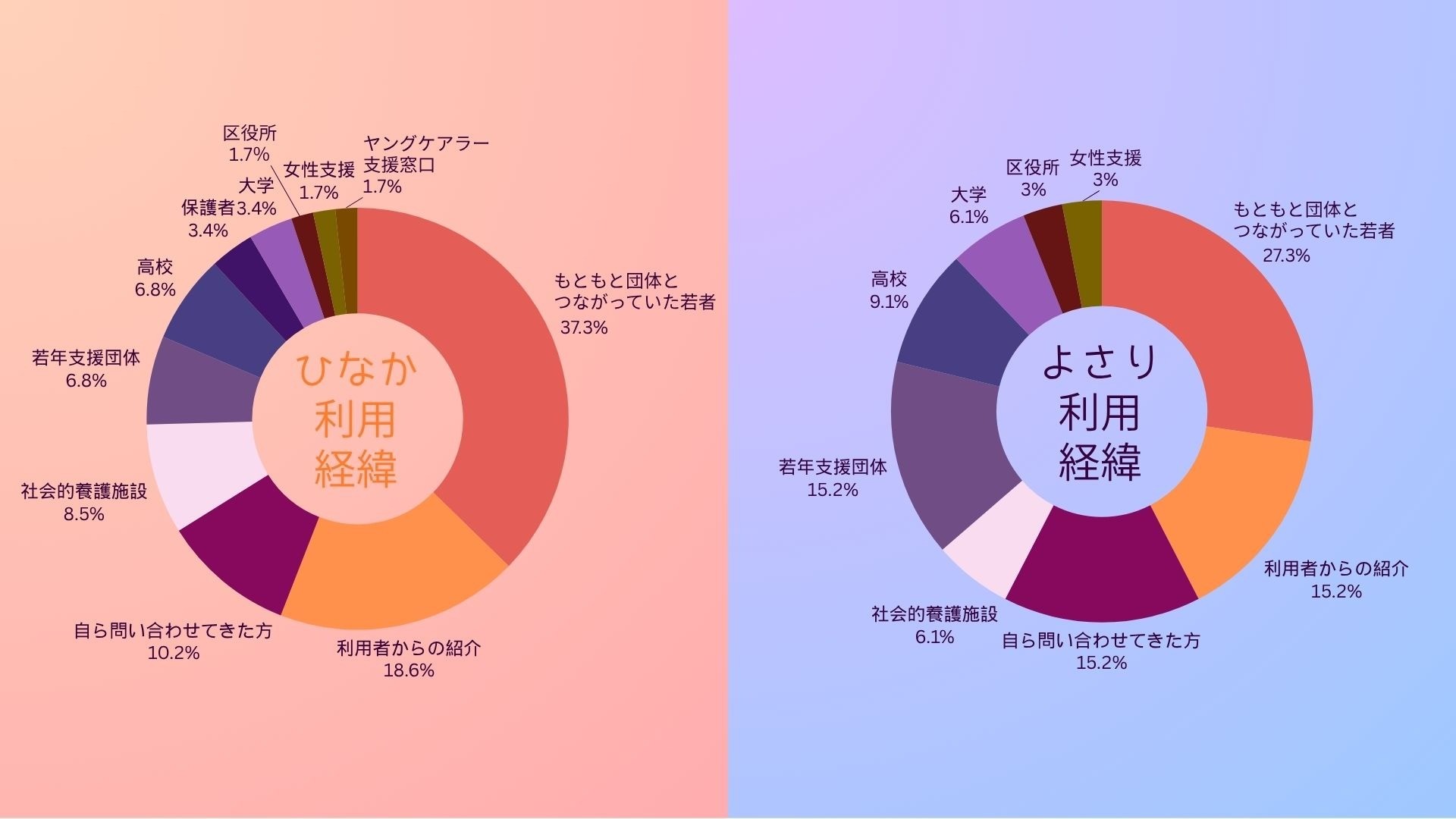

┃「利用する若者はどこで知って来るのですか?」

昨年度は多くの方に視察や見学に来ていただき、関心を寄せていただきました。(44回137名)そして、利用の経緯は、よく聞かれる質問です。大々的に広報をしていないので、確かに不思議ですよね。結論でいくと、ボリュームゾーンはもともと出会っている若者、です。

わたしたち京都市ユースサービス協会は、年間延べ52万人以上の利用がある京都市内7か所の青少年活動センターを運営しています。中学生~30歳くらいまでの若者が活動拠点としたり放課後の居場所にしたりする中で、さまざまな相談を受けることがあります。この日常的なかかわりの中で、その若者のニーズと合えばおりおりのいえの利用につながる、という具合です。

もちろん、関係機関や口コミで利用につながっている若者の割合も高いですが、これもつながりベースです。日々、若者たちや関係機関の方々とのつながり、関係性があってこその「おりおりのいえ」。今後はどんな展開をしていくかな?台本の無い物語の一端を、少しずつお伝えしていければと思います。

.jpg)